![]() アプリケータータイプのタンポン

アプリケータータイプのタンポン

アプリケータータイプのタンポンの分解写真。左:先端キャップ、中:吸収体、右:アプリケーター。

アプリケータータイプのタンポンの分解写真。左:先端キャップ、中:吸収体、右:アプリケーター。

タンポン(英語: Tampon)とは、分泌物や血液の吸収に用いる医療用具の一種で、円筒状または球状の綿・ガーゼである。日本においては膣内に挿入して生理の際の経血を吸収する目的で使用する生理処理用品、あるいは手術の際に出血した血を拭き取る為に使われるものをさす。以下、生理用品としてのタンポンと、手術道具としてのタンポンとを説明する。

生理用品としてのタンポン

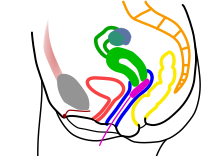

タンポン(紫色)を膣内に装着した模式図。

タンポン(紫色)を膣内に装着した模式図。

概要

日本では医療用具として、主にドラッグストア、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどで販売されている。

本体である吸収体は脱脂綿もしくはレーヨンパルプ綿を円筒状に整形、先端は体内に挿入しやすいように丸くなっており、後端には防水加工された取り出し用のひもがついている。

体内に装着するため、生理中でも入浴や水泳が可能な場合も多い。出血量が設計以上の場合はそのまま漏れるために、多い場合はナプキンと併用することもある。また、出血量が少ない場合には挿入時や取り出し時に痛みを伴う場合もあるので、ナプキンの使用を考慮する必要もある。出血後は早めに取り替えないと、膣炎の原因となることがある。さらに、毒素性ショック症候群を引き起こす原因ともなりうるので、清潔な手指でタンポンを持ち、8時間以内(1日3回以上)に取り替え、且つナプキンと交互に使用するように注意する必要がある。

使用済みのタンポンは、エチケットとしてナプキン同様、紙等に包んでトイレ個室に備え付けのサニタリーボックスに捨てる。衛生上の観点から可燃ゴミとして処理する。

女性の社会進出が進むにつれ徐々に普及した(ただし日本ではほとんど使われていないー後述)。

近年では、洗って再利用できるスポンジもしくは海綿製のものも一部で出回っている。

形状

- アプリケーター収納タイプ

- 吸収体を挿入しやすいよう紙もしくは樹脂製のアプリケーター(挿入補助具)に収納されたタイプは、初心者や使用経験の少ない女性向けとされている。タンポンや粘膜に直接触れずに挿入が可能。アプリケーターがあるぶん嵩張るのが短所だが、アプリケーター部がキャップ部分に収納されているコンパクトタイプと呼ばれるものもある。

- アプリケータータイプの場合、右写真上のまま挿入し、挿入後、右写真下のアプリケーター部を押すことにより吸収体が先端キャップより出され、吸収体が膣の奥に留まり、経血が吸収される。アプリケーター部は先端キャップと一体化し、吸収体挿入後取り出される。

- コンパクトタイプの場合、挿入前にキャップ部分よりアプリケーター部をカチッと音がして固定されるまで引き出す。以後の使用方法は上記アプリケータータイプ同様である。

- フィンガータイプ

- 補助具を用いず指で挿入するフィンガータイプは、使用経験が多く、タンポンに慣れた女性向けとされる。使用に慣れていない人は、挿入時に痛みや吐き気などの不快感を持つこともある。このため、初心者向けに、鉛筆のように極細タイプの商品も販売されている。指が粘膜に直接触れないようにするためのフィンガーベール等と呼ばれる指カバー用シートが同梱されている。

- スティックタイプ

- 指を使わずに挿入するための紙製のスティック(補助棒)が同梱されている。吸収体の後端にある穴にスティックを挿して挿入、挿入後はスティックを外して捨てる。

- 日本では、かつては(2003年10月31日までは)販売されていたが、現在は販売されていない。

- スポンジタンポン

- ポリウレタンスポンジ、もしくは天然海綿。水で湿らせて膣内に挿入する。洗って数回使用可能。取り出し用の紐がないため、奥に押し込みすぎないように注意が必要である。また、雑菌が繁殖しないように清潔に管理することも重要である。殺菌・消臭にはティートリーの精油を用いる。

- 布ナプキンを取り扱う店舗の一部で入手できる。また、海綿は化粧用として売られているものを転用できる。

- 医療用

- 脱脂綿もしくは綿布を小さく畳み、取り出し用の紐を結びつけた物。吸収力はなく、病院で膣座薬を挿入した際に薬剤の脱落を防ぐために用いられる。

歴史

生理用品としてのタンポンは、少なくとも4000年前から使用されていたと日本産科婦人科学会初代理事長で医師の武谷雄二は指摘している[1]。具体例として以下のものが挙げられている。

またヨーロッパの一部では20世紀前まで生理用品を使用せず、男女の労働環境が重複した際も隠すようにしたとされている[2]。

アメリカで1920年代から30年代に商品として販売されるようになる[2]。1936年には雑誌にタンポンの宣伝が掲載されるようになり[2]、1945年には医学誌で月経の対処法として言及される[2]。当時の女性の 1⁄4 がタンポンを使用していたとされる[2]。武谷はこれをアメリカでの女性の社会進出の必要性が高かったこと[2]、経済的な活動が国の発展に直結するアメリカという国の特徴と関連付けている。その一方でかゆみや細菌感染のリスク、悪臭などのデメリットについても指摘がされていた。

歴史学者の田中ひかるは富国強兵の基盤となる母体の改善のため[5]、1888年に設立された大日本婦人衛生会の機関紙である『婦人衛生雑誌』にて[5]、タンポン式の処置が好ましくないとする記述が多数を占めていたことを指摘している。日本では1938年に製品化されたものの[7]、原料不足などが原因で普及しなかった[7]。その後自己流でのタンポンの使用による弊害が報告されるようになり[7]、1948年に厚生省はタンポンを医療用具に指定した[7]。1951年にエーザイが承認を受け、1968年には中央物産がタンパックスの輸入を開始し[7]、同時期にアンネ社からも販売されるようになった[7]。当時女性の間でタンポンを使用することにより処女膜が破損し[8]、その結果結婚できなくなるという迷信が流布していたため[8]、それに対抗するために処女膜の具体的な位置などを補足する説明が多かった[8]。1963年頃普及するようになり、アンネの俗称で呼ばれていた。

1970年代後半にアメリカで吸収性の高いレーヨン素材のタンポンを使用したために毒素性ショック症候群 (TSS) に罹患し、数十名の死者が出る「タンポンショック事件」が発生した[11]。これを切っ掛けにレーヨン製のタンポンは製造中止となった[11]。

2013年の時点では日本での普及率は有経女性全体の2割[11]、10代では1割とされている[11]。アメリカでは1999年12月時点で6割となっている[11]。イスラム社会においては店頭販売が行われていない[12]。これについて武谷は各国の道徳観や貞操観が影響していると述べている[12]。また田中は日本のナプキンが高性能であることも理由として挙げている。

主要メーカー

日本におけるタンポン販売の草分けは1950年代に売上が好調だったエーザイ株式会社であった。

1960年代にアメリカ合衆国のタンパックス(英語版)の製品が輸入されるようになり、後を追ってアンネ社が製造販売を開始。ジョンソン・エンド・ジョンソンやライオン他数社もこの市場に参入していった。

その後、タンパックスは2001年に日本から完全撤退し、アンネ社を買収・合併したライオンは2002年にタンポン事業部門をユニ・チャームに譲渡。エーザイも2003年10月31日で製造中止。現在ではシェアの殆どをユニ・チャームが占めている。

トキシック・ショック症候群 (TSS)

トキシック・ショック症候群(英: Toxic Shock Syndrome; TSS)とは、黄色ブドウ球菌による毒素が引き金となって起きる疾患。タンポン使用中でなくとも起こることがある。タンポン使用中に突然高熱が出て、発疹・発赤、倦怠感、嘔吐、下痢、粘膜充血、血圧低下等の症状があったら、使用を中止して病院の産婦人科など専門医を受診するほうがよい。

重篤な場合、症状名どおりにショックを起こして致命的な事態に発展することもあるため、使用上の注意を守って使用する。

ベロックタンポン

鼻血の主原因であるキーゼルバッハ部位からの止血を行う場合、ベロックタンポン[14]を使用する事がある。

手術道具としてのタンポン

概要

手術中に出血で患部が見にくくなった際に血を拭き取る為に使用される。

形状

形状はガーゼ状になっている物が主流である。

用途外の使用

アメリカでは、ウォッカなどアルコール度数の高い酒に浸したタンポンを性器に挿入することで、アルコールを摂取して酔っぱらう十代の青少年が問題となっている。口からアルコールを摂取しないため厳密には飲酒をしていないという言い訳ができることから警察や親の目を逃れるために考え出された方法であるという。粘膜から直接アルコールを摂取することになるため非常に危険な行為である。

脚注

参考文献

外部リンク