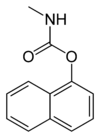

| カルバリル

|

|

|

1-naphthyl methylcarbamate |

|

|

| 識別情報

|

| CAS登録番号

|

63-25-2

|

| ChemSpider

|

5899

|

| UNII

|

R890C8J3N1

|

| EC番号

|

200-555-0

|

| 国連/北米番号

|

2757

|

| RTECS番号

|

FC5950000

|

|

|

InChI=1S/C12H11NO2/c1-13-12(14)15-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3,(H,13,14)  Key: CVXBEEMKQHEXEN-UHFFFAOYSA-N  InChI=1/C12H11NO2/c1-13-12(14)15-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3,(H,13,14) Key: CVXBEEMKQHEXEN-UHFFFAOYAZ

|

| 特性

|

| 化学式

|

C12H11NO2

|

| モル質量

|

201.22 g/mol

|

| 外観

|

無色透明な固体

|

| 密度

|

1.2 g/cm3

|

| 融点

|

142 °C

|

| 沸点

|

沸点に達する前に分解

|

| 水への溶解度

|

微溶

|

| 危険性

|

| 安全データシート(外部リンク)

|

ICSC 0121

|

| EU分類

|

Carc. Cat. 3

Harmful (Xn)

Dangerous for the environment (N)

|

| EU Index

|

006-011-00-7

|

| Rフレーズ

|

R20/22, R40, R50

|

| Sフレーズ

|

(S2), S22, S24, S36/37, S46, S61

|

| 引火点

|

193–202 °C

|

| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。

|

カルバリル(英: Carbaryl, NAC)は、可逆性コリンエステラーゼ阻害剤、カーバメイト系殺虫剤の1種で、農薬や動物用医薬品として用いられる。

製法

第三級アミン触媒の存在下で1-ナフトールとイソシアン酸メチルとを反応させて得られる[1]。

用途

農業用として、稲のツマグロヨコバイやウンカ、果樹・花卉のアブラムシやハマキムシ、野菜のヨトウムシやアオムシ、未成熟トウモロコシのアワノメイガ、リンゴの摘果に有効。商品名としてはデナポン、セビン、セビモール、リンナックルやナック、複合剤はホクトップ、ヤマセットのほか「ナック」とつく製剤が多数有る。アメリカ合衆国のユニオンカーバイドが開発し、日本では1959年(昭和34年)3月30日に農薬登録を受けた。

かつては、松くい虫被害対策特別措置法により空中散布されていたが、1997年(平成9年)より、メーカーの自主規制で散布が中止されている。1999年時点で原体輸入量300トン、製剤が1,178トン生産されていた。輸入量は減少傾向にあり原体輸入量は190.0 t(2004 (平成16)年度)、90.0 t(2005 (平成17)年度)、50.0 t(2006 (平成18)年度)と推移している。

残留基準は小松菜や春菊で10 ppm、大麦やトマトで5 ppm、玄米やキャベツで1.0 ppmと定められている[2]。動物用医薬品としては、使用禁止期間を遵守した上で、殺虫用として肉牛などの外皮に散布される[3]。

有害性

可燃性であり、燃焼や加熱により窒素酸化物など、有害なフュームを生じる。吸入や経口摂取により、嘔吐・縮瞳・筋痙直・唾液分泌過多などの症状を生じる。空気中の窒素化合物や人の体内の亜硝酸化合物と反応して生じるニトロソカルバリルは、変異原性や発癌性があるとされている[4]。

環境への影響として、横浜国立大学の研究者は水中のカルバリル濃度が35 ppm程度でも、メダカの孵化を妨げると報告している[4]。1984年にインドのボパール化学工場事故で多数の死傷者を生じたのは、カルバリルの製造中間体であるイソシアン酸メチル (MIC)が混水により発熱・気化したことが原因とされている。

話題

カルバリルは土壌中に残留する可能性が指摘されている一方で、1998年にカルバリルを分解できる土壌中の細菌も知られるようになった。カルバリルとは、N-メチルカルバミン酸-1-ナフチル のことだが、この土壌中の細菌は、N-メチルカルバミン酸-1-ナフチル に存在するエステル結合を加水分解して、1-ナフトールとN-メチルカルバミン酸に分解できる。よって、この細菌をカルバリルによって汚染された土壌の浄化に使用できるのではないかとも考えられている[5]。

脚注

外部リンク

参考文献